True Grit, 2010 / Dirigido por Joel & Ethan Coen

True Grit, 2010 / Dirigido por Joel & Ethan Coen

Com Hailee Steinfeld, Jeff Bridges, Matt Damon e Josh Brolin

(3/5) Os Coen são claramente fascinados por dois tipos de gênero: o noir e o western. Se o primeiro gênero rendeu frutos maduros como Gosto de Sangue (Blood Simple., 1984) Ajuste Final (Miller's Crossing, 1990) e O Homem que Não Estava Lá (The Man Who Wasn't There, 2002), o segundo foi motivo de piada para a dupla mais tresloucada de Hollywood. Filmes como E Aí, Meu Irmão, Cadê Você? (O, Brother, Where Art Thou?, 2000) e Arizona Nunca Mais (Raising Arizona, 1987) fazem piadas jocosas sobre os trejeitos dos habitantes do Meio-Oeste norte americano. Sotaque carregado, fala mansa e arrastada... esses esteriótipos sempre estão marcando presença. Repare nos trejeitos do vendedor da lojinha em que a personagem de John Goodman – Gale Snoats – vai comprar balões. Ele tem a fala mansa e, aparentemente, não perde a calma com a situação que se abateu sobre a sua cabeça. Os mesmos trejeitos estão presentes no dono da rádio onde Everett e sua gangue se apresentam, cantando a célebre “I Am a Man of Constant Sorrow”.

Entretanto, eu estaria mentindo se dissesse que o trabalho da dupla nunca rendeu trabalhos sérios no gênero do western. Na verdade, não é o western propriamente dito. Seria algo como um neo-western (até por que o supracitado Gosto de Sangue é um neo-noir). O exemplo mais citado (e, sinceramente, não me recordo de qualquer outro) é o superestimadíssimo Onde os Fracos Não Têm Vez (No Country for Old Men, 2007). Um filme situado no Meio-Oeste, extremamente violento e assustadoramente sério. A aventura dos irmãos Coen pelo gênero deu certo e eles, quatro anos depois, agora em 2011, resolvem repetir a dose.

Novamente baseado em um livro, Bravura Indômita não é o remake do filme homônimo da década de 60 estrelado por John Wayne e dirigido por Hary Hathaway. Muita gente estranhou a falta do letreiro “Baseado no roteiro de 1969 escrito por Marguerite Roberts”, mas, conforme os próprios irmãos eles não assistiram o original. Verdade ou não, isso não importa. Um filme tem que sobreviver sozinho, independente de ser baseado em livro, revista em quadrinho, ou o que quer que seja. E isso Bravura Indômita dos Coen faz muito bem.

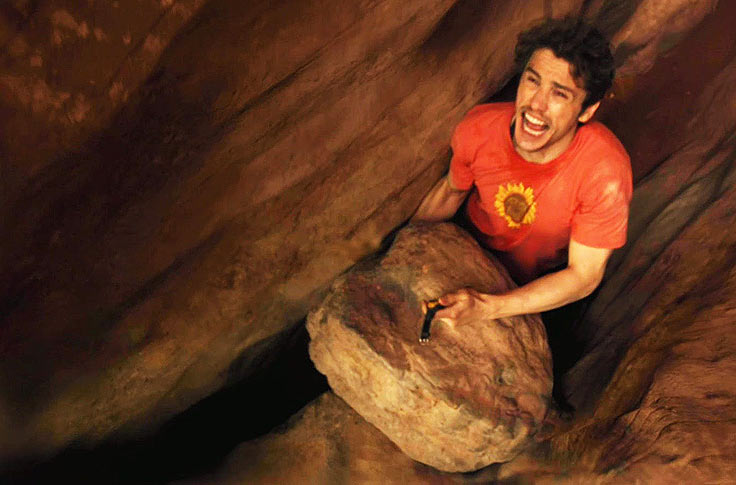

Quando seu pai é covardemente assassinado pelo bandido descontrolado Tom Chaney (Josh Brolin), a jovem Mattie Ross (Hailee Steinfeld) sai em busca de vingança. Após acertar as contas que seu pai devia, ela encontra um homem com “bravura indômita”. Este homem é o U.S. Marshal bêbado e fanfarrão Rooster Gogburn (Jeff Bridges). Por um punhado de dólares, ele aceita a proposta de Mattie, que acredita que com a força de um bom advogado pode ajeitar todos os seus problemas. Mas – claro – no Oeste selvagem, isto logo prova-se uma mentira. Para complicar um pouco mais a situação, surge LaBouef (Matt Damon), um Texas Ranger que quer prender Chaney a qualquer custo. Não por honra, não por glória, mas pela gorda recompensa.

Quando seu pai é covardemente assassinado pelo bandido descontrolado Tom Chaney (Josh Brolin), a jovem Mattie Ross (Hailee Steinfeld) sai em busca de vingança. Após acertar as contas que seu pai devia, ela encontra um homem com “bravura indômita”. Este homem é o U.S. Marshal bêbado e fanfarrão Rooster Gogburn (Jeff Bridges). Por um punhado de dólares, ele aceita a proposta de Mattie, que acredita que com a força de um bom advogado pode ajeitar todos os seus problemas. Mas – claro – no Oeste selvagem, isto logo prova-se uma mentira. Para complicar um pouco mais a situação, surge LaBouef (Matt Damon), um Texas Ranger que quer prender Chaney a qualquer custo. Não por honra, não por glória, mas pela gorda recompensa.

Nenhum dos heróis que estão na caçada de Chaney são heróis, ou ao menos corretos. Exceto Mattie, no auge da sua inocência, com meros 14 anos, todos aqui são brutos desalmados. LaBoeuf e Cogburn serviram ao exército confederado (brancos escravistas do Sul dos EUA, durante a Guerra Civil Norte-Americana). Ambos são homens violentos, cheios de preconceitos. Entretanto, em momento algum o filme mostra-os como os monstros que aparentam ser. O roteiro dos Coen é sensível as personagens. Nós sabemos que Cogburn é um bêbado degenerado e decadente, logo na primeira vez que o vemos em cena, notamos isso. Ele mora num fundo de uma loja de um chinês, no meio do armazém, entretanto, jamais a dupla o ridiculariza. Pelo contrário, podemos até sentir dó da sua pessoa.

O que é mais interessante, o filme põe Cogburn exatamente como o oposto simétrico de LaBoeuf. Enquanto Cogburn é isso que descrevi, LaBoeuf é um suntuoso arrogante e orgulhoso texano. Repare nas vestes que ele usa. Jaqueta de couro, calças justas, luvas tão maleáveis que parecem ser de borracha. Apesar de ter servido a confederação, os Coen não fazem nenhum tipo de menção preonceituosa, ou, o que seria pior, apologia. Os dois utilizam esse fato para piadas rasgadas de acidez. Por exemplo, no início da caçada a Tom Chaney, os dois começam a brigar. Segue o que é proferido:

“Cogburn – Para qual exército o senhor serviu?

LaBoeuf – Estive em Shreveport com Kirby Smith, e depois com –

Cogburn – Para qual lado lutou?

LaBoeuf – Servi no exército da Virgínia do Norte, Cogburn. E não tenho a menor vergonha de dizer isto.

Cogburn – Se tivesse servido com o Capitão Quantrill –

LaBoeuf – Quantrill! Capitão Quantrill?!

Cogburn – Não toque neste fato, LaBoeuf...

LaBoeuf – Capitão do quê, Cogburn?”

O capitão Quantrill (que não era capitão de nada, na verdade) foi uma figura infame durante a Guerra Civil. Criado em uma família da União (anti-escravistas), ele se alistou no exército do Missouri (estado que fez parte da União). Entretanto, tendo desgostado da disciplina daquele exército, foi fundar, já no fim da guerra, uma guerrilha de arruaceiros que servia – aparentemente – em prol dos Confederados. Seu feito mais famoso foi um massacre que fez no em Lawrence, Kansas. Lawrence era uma conhecida cidade anti-escravista. Quantrill chegou lá e arrasou com seus 400 homens, uma cidade totalmente desarmada.

O capitão Quantrill (que não era capitão de nada, na verdade) foi uma figura infame durante a Guerra Civil. Criado em uma família da União (anti-escravistas), ele se alistou no exército do Missouri (estado que fez parte da União). Entretanto, tendo desgostado da disciplina daquele exército, foi fundar, já no fim da guerra, uma guerrilha de arruaceiros que servia – aparentemente – em prol dos Confederados. Seu feito mais famoso foi um massacre que fez no em Lawrence, Kansas. Lawrence era uma conhecida cidade anti-escravista. Quantrill chegou lá e arrasou com seus 400 homens, uma cidade totalmente desarmada.

Esse tipo de piada ácida e – por sinal – inteligentíssima permeia o primeiro e a primeira metade do segundo ato da projeção. Sinal que os Coen não perderam o jeito. Seu estilo caracterizado pelos diálogos rápidos e acidez altamente corrosiva estão presentes aqui. O diálogo de Mattie com o Coronel Stonehill é simplesmente fantástico e demonstra algo importante e fundamental durante o filme: a persistência e o caráter de Mattie.

Bravura Indômita apresenta algo mais interessante – uma mudança de abordagem quase imperceptível durante o segundo ato. Se durante a primeira metade do filme tivemos esse roteiro mais teatral, os cineastas optam por um filme menos teatral e mais cinematográfico, presando pelas imagens. Os long takes tornam-se mais constantes e o silêncio é mais predominante. E aqui entra em cena a melhor coisa do filme: a brilhante fotografia de Roger Deakins. Banhada principalmente no já tradicional dourado (vide a primeira cena, quando somos apresentados ao cadáver do pai de Mattie) e seus enquadramentos precisos, Deakins faz um trabalho de mestre, tendo merecido sua indicação ao Oscar de Fotografia.

Entretanto, o trabalho dos Coen, por mais elogios que nós possamos conferir, está perfurado de inconsistências. Em nenhum momento o filme parece estar preocupado com o principal: a caçada a Tom. Os Coen aparentemente se preocupam, em seu filme, em mostrar as fanfarrices e os desentendimentos de Cogburn e LaBoeuf, do que em mostrar a protagonista do filme, Mattie. E o pior, LaBoeuf prova-se uma personagem totalmente desprezível para a trama. Repare como ele entra e sai do filme sem ter feito absolutamente nada de produtivo para a caçada, salvo levar um tiro e morder a própria língua.

Apesar das atuações sensacionais, com destaque para a bela Hailee Steinfeld, Bravura Indômita prova-se um filme incompleto e vazio dos irmãos Coen. Estou tentando até agora descobrir o que este filme tem de tão especial.

E parece que este será o meu Tom Chaney. É realmente uma pena que aqui eu não tenho Hailee Steinfeld.

Por Victor Bruno

Então, dez anos depois do lançamento de Toy Story 2, chega às telas dos cinemas Toy Story 3 assinando à laser sua marca na história. Com uma história que segue a linha de suas anteriores, com os mesmos personagens, mas uma situação diferente e comovente, Toy Story 3 ganhou, não só as crianças de hoje como aqueles jovens que curtiram quando criança os bonecos favoritos, agora, muitos já adultos. Foi essa a estratégia e idéia da produção. Criar, assim como na realidade, uma situação que possa ser familiar àqueles que viveram os primeiros momentos da animação.

Então, dez anos depois do lançamento de Toy Story 2, chega às telas dos cinemas Toy Story 3 assinando à laser sua marca na história. Com uma história que segue a linha de suas anteriores, com os mesmos personagens, mas uma situação diferente e comovente, Toy Story 3 ganhou, não só as crianças de hoje como aqueles jovens que curtiram quando criança os bonecos favoritos, agora, muitos já adultos. Foi essa a estratégia e idéia da produção. Criar, assim como na realidade, uma situação que possa ser familiar àqueles que viveram os primeiros momentos da animação. Não sendo tão básico quando parece, o filme tem emoção e os personagens dele ainda mais. Mesmo os maus, conseguem nos convencer com seus conflitos e são belamente desenvolvidos. Mas, o que não colabora, para nós, mais atentos, é sua estranha falta de originalidade nesse meio de filme, o desenvolvimento dele. Ao mesmo tempo em que Toy Story 3 é um filme grandioso em idéias, ele se perde não conseguindo ir além de outros filmes que estão nas prateleiras das locadoras ou em cartazes. Os vilões são sempre sentimentais e seus conflitos nos fazem ficar com pena deles. O desenrolar soa batido, pois há uma grande massa de filmes infantis que usam dos mesmos recursos para conquistar as crianças e até mesmo os adultos.

Não sendo tão básico quando parece, o filme tem emoção e os personagens dele ainda mais. Mesmo os maus, conseguem nos convencer com seus conflitos e são belamente desenvolvidos. Mas, o que não colabora, para nós, mais atentos, é sua estranha falta de originalidade nesse meio de filme, o desenvolvimento dele. Ao mesmo tempo em que Toy Story 3 é um filme grandioso em idéias, ele se perde não conseguindo ir além de outros filmes que estão nas prateleiras das locadoras ou em cartazes. Os vilões são sempre sentimentais e seus conflitos nos fazem ficar com pena deles. O desenrolar soa batido, pois há uma grande massa de filmes infantis que usam dos mesmos recursos para conquistar as crianças e até mesmo os adultos.